Née en 1990, vit et travaille à Paris.

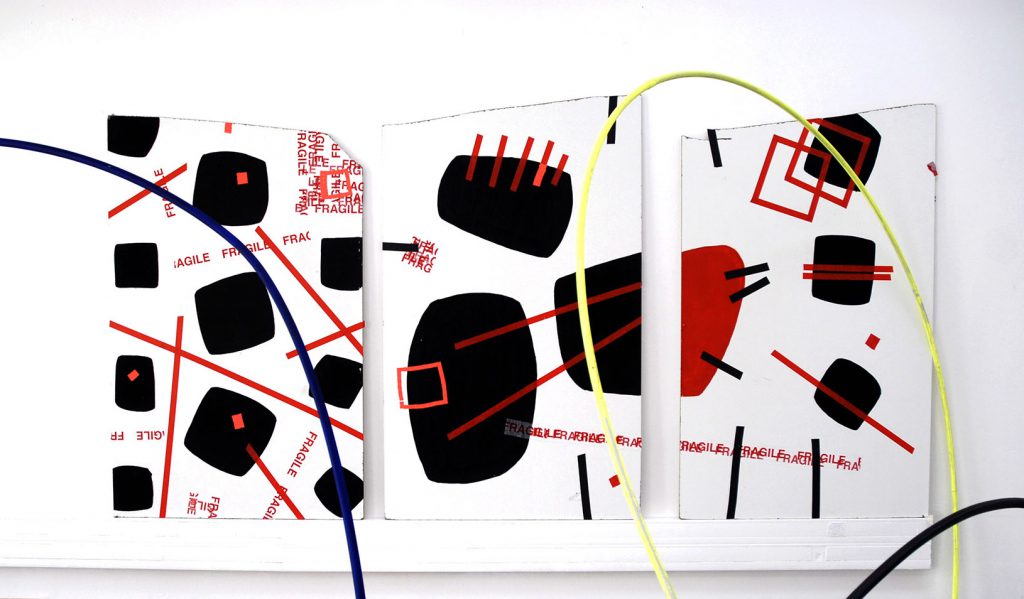

Le fracas fascinant des morceaux de pierre, l’élégance d’un grillage d’entrepôt, la souplesse et la grâce d’un tuyau retors, la courbure extravagante d’une gaine électrique, l’envol des rouleaux de scotch de masquage, la danse excentrique des fers à béton sur la mélodie ouverte des câbles éclectiques rouges, verts, bleus : Alice Louradour trempe ses mains dans l’univers du chantier pour le projeter dans l’espace de l’exposition et le faire chalouper.

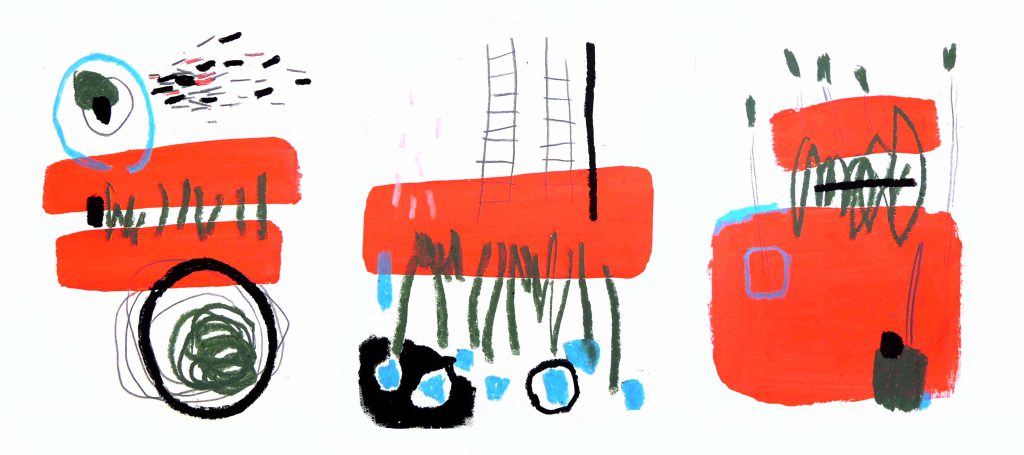

C’est un peu comme si la feuille de papier où l’artiste fixe ses dessins prenait possession de l’ensemble d’un volume donné, comme si sa logique « en un certain ordre assemblée »* n’était plus circonscrite uniquement à la hauteur et la largeur, mais qu’il fallait y ajouter l’étendue, la grosseur, la profondeur, la superficie, le calibre, l’épaisseur, etc. Car il s’agit bien pour elle de dessiner ou plutôt de redessiner un lieu qu’on lui confie, avec des matériaux qui n’ont pas été pensés pour ça.

Privilégiant en général les structures tubulaires, elle les lance dans le vide comme on commence une peinture gestuelle et puis elle combine et manigance des axes, des rythmes et de précaires équilibres. Sa palette est celle des matériaux, faite de violents contrastes : oranges vifs sur des bleus électriques, ou jaunes éclatants qui rebondissent sur des flaques pourpres. Mais contre toute attente, l’énergie qui se dégage de ces chantiers vandalisés est souvent vibrante, joyeuse et généreuse, elle crée ces surprises que l’on découvre parfois sous les préaux des maternelles où les accidents participent à l’harmonie de l’ensemble.

Avec cette aisance à transformer le vilain en une neuve noblesse, Alice Louradour nous donne le sentiment qu’on ne tourne jamais en rond, quand il s’agit de définir la beauté.

Texte de Gaël Charbau